連立方程式

連立方程式は、問題を式にするまでが最も重要ですが、今回はコンピュータで方程式式を解くための最も効率のいい方法を説明します。

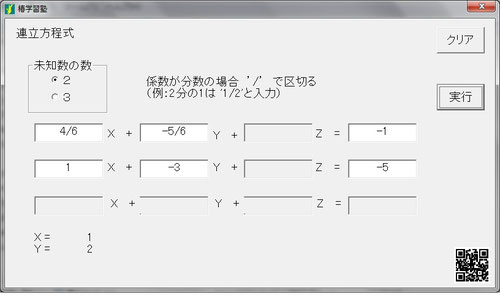

連立方程式を解くコンピュータソフト

使い方

- 連立方程式のソフトを立ち上げる。

- 未知数が2か3か選択する。

- 入力枠に係数を入力し、実行ボタンを押す。

- 解が表示される。

コンピュータでの連立方程式の解き方

中学生に分るように説明します。

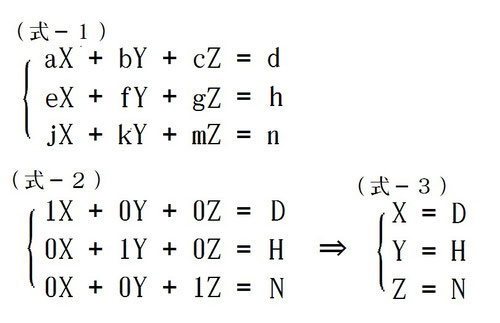

(式-1)の連立方程式の係数を(式-2)のように変形する。

- 左辺の左上から右下への対角の係数をすべて1にする。

- それ以外の左辺の係数をすべて0にする。

- そうすれば右辺に解が現れる。

係数の変形は加減法を応用して(式-2)の形になるまで繰り返す。

(式-2)の係数0の項を省略すると(式-3)の式になり解が求まったことになります。

(この左辺の係数並びを行列の言葉で単位行列と言います)

このソフトは未知数が2と3の場合にしか対応していませんが、

未知数の数が増えても上記の単純処理を繰りかえすだけなので、未知数の数がいくら多くても解くことができます。

解について

3種類の解が考えられます。直線のグラフで考えると分かりやすい。

1.解が1組

直線が1点で交わる場合

2.不定(解が無数にある)

直線が重なる場合

定数倍すると同じ式になる

3.不能(解なし)

直線が並行で交わらない場合

左辺が同じ係数であるにもかかわらず、右辺の係数が異なる。

中学では、1.のタイプの問題しか出ませんが、一般的に3種類の解について考慮する必要があります。

椿 学 習 塾

椿 学 習 塾